Médiations

La logique de l'écriture

« Les choses », mode d’emploi :

Les choses : L’œuvre de François Jullien était impressionnante, intimidante. De lecture en lecture, nous avions pu constituer quelques points de repère. Le plus important pour nous (« rassurant » et libérateur, un rebond pour notre recherche) se situait dans les premières pages d’un livre-dialogue : « Entretiens d’extrême occident, Penser d’un dehors (la Chine) ». Cet « entre deux » se présentait sous le titre « La première leçon de Chinois » avec en sous titres : « En bordure de l’ordinaire – Qu’est-ce que c’est que cet est-ouest ? – Chose ou relation ? – Qu'est-ce qu'un pli de la pensée ? » ...

[...] Shi shenme dongxi. C’est du chinois de tous les jours et je dirais cela – qu’est-ce que c’est que cet « est-ouest » ? – en pointant aussi bien cette chaise que vos lunettes, en pointant n’importe quoi, une chose x. A cela près qu’une telle « chose » n’est justement pas une chose ; et c’est là l’essentiel. Car « la chose » est saisie ici comme une relation, née d’une polarité, et celle-ci la met sous tension – celle du « réel » ; d’où découle, ensuite, comme de sa source, du point de vue des idées, la logique chinoise d’un procès des choses par interaction. [...]

[...] À l’épreuve de la Chine, voila qu’il réapparait comme neuf et avec une acuité nouvelle, ce vieux mot de « chose » ... Je voudrais développer. Car s’il y a un mot qui mérite qu’on s’y arrête, mot extrême ou « limite » dans notre langue, et qui ne cesse de déborder la philosophie, c’est bien celui-là. D’ordinaire, on l’utilise pour éviter de dire « ça », et quand les mots provisoirement manquent – pour désigner, ou « catégoriser », malgré tout et faute de mieux, ce qui est encore en attente de son concept, ou ce qui est en panne de concept [...]

... « en attente de son concept ou ce qui est en panne de concept »...

Le dispositif : Devant nous un livre, un titre : « La propension des choses ». Un sous-titre : « Pour une histoire de l’efficacité en Chine ». Le souffle médian (*), le souffle de l'entre deux était là. François Jullien, à sa façon, nous l’indiquait, nous proposait de voir, de redécouvrir l'inouï de la parole (*) (de notre parole ?) à travers le dispositif (au cœur du... ? dans... ?) ... En première page, en « Introduction », en première(s) ligne(s) :

I. D’un côté, nous pensons la disposition des choses - condition, configuration, structure ; de l’autre, ce qui est force et mouvement. Le statique d’une part, le dynamique de l’autre. [...]

En bas de page cette question ...

[...] comment penser le dynamisme au travers même de la disposition ? Ou encore : comment toute situation peut-elle être perçue en même temps comme cours des choses ?

... suivie de cette dernière ligne et du « bas de page » qu'elle annonçait :

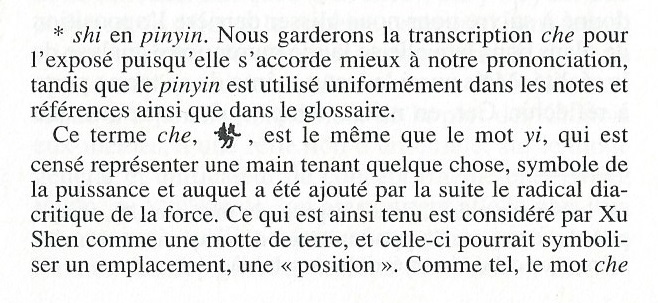

II. Un mot chinois (che*) nous servira de guide [...]

... et, en tournant cette page :

Pour Chine.in :

势 --» puissance / influence / pouvoir / tendance / configuration / situation / apparence /

geste / attitude

時 --» temps / heure / souvent / actuel / courant / occasion

... le souffle, l’énergie, la force, le potentiel... pré-parant l'occasion, le moment... le shi...

La naissance du sens : D’une lecture à l’autre, « quelque chose », peu à peu, bougeait, évoluait et nous pouvions vérifier que telle ou telle formule ou formulation nous était devenue sensible (compréhensible). Sur ce simple mot « sens », nous pouvions à présent « apprécier » ces changements, cette redécouverte, cet inouï de la (de notre) sensibilité.

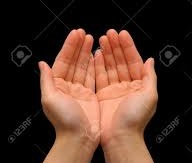

Ce mot de « sens » nous renvoyait à une rencontre, celle de Boris Cyrulnik et de son livre « La naissance du sens ». L’image du pointer du doigt (Le premier mot *) et du regard de l’enfant familiarisée (Ontogénèse du gobelet *) étaient alors devenues, pour nous, des références essentielles.

Plier, déplier : François Jullien d’un côté, Boris Cyrulnik de l’autre, deux pensées, deux dispositifs, deux mises en relation... ou... un objet, une relation : le pli.

Pour François Jullien, deux « paris », deux hypothèses :

— que ce mot, ce « shi », « [...] ce terme [que] les dictionnaires rendent aussi bien par « position » ou « circonstances » que par « pouvoir » ou « potentiel » » soit un mot possible.

— que ce mot soit un révélateur de la pensée chinoise.

Fidèle à sa méthode, François Jullien parcourait trois champs :

« [...] de celui de la guerre à celui de la politique ; ou de l’esthétique de la calligraphie et de la peinture à la théorie de la littérature ; ou encore de la réflexion sur l’Histoire à la « philosophie première » ».

La difficulté de ces observations était de porter « sur un fond d’entente d’autant plus solide [qu’il] n'a pas besoin, à l’intérieur de [la pensée chinoise], d’être commenté [...] »... ou une autre forme, une nouvelle complexité du plier – déplier...

Pour Boris Cyrulnik, le révélateur s’observait par le geste (le pointer du doigt – Shi shenme dongxi) et le regard (l’enfant familiarisée et l’enfant sauvage)...

Pour nous...

« A » comme homme :

Arrêt sur image : La scène se lisait facilement, immédiatement : une rizière, un village, une activité paisible :

Le chant des oiseaux... soudain, un changement de cadre, d’ambiance, un bruit sourd... un martellement... et aussi peut-être « quelque chose »... la posture, le regard de ces deux hommes...

... la hauteur du regard... les montagnes apparaissant derrière eux, en contraste... peut-être... Leur visage disparaissait très vite. Nous avons tenté une « saisie » de la fraction de seconde suivante...

.gif)

Surprenant... cette marche difficile et pourtant immobile, cette charge – inexistante – des épaules, on pensait à Sisyphe, un – deux – Sisyphe, sans rocher, tournant le dos à la montagne... contemplant...

La caméra, le cadre basculait...

L’eau, la terre : de l’une à l’autre. La force sourde de la terre, la force vive, la puissance de l’eau. L’eau, la vie. L'eau comme une présence, un rappel constant à la règle de toute vie... La charge était là... comme transmise au cylindre, reportée sur la « chose-cylindre »... le cylindre couché du petit livre...

Les mouvements de la caméra, vers le bas, vers le sol puis, face au sol... en rotation...

... tout en amorçant un mouvement de droite à gauche, comme dirigeant, redirigeant l'eau...

Un mouvement sonore aussi, le chant des oiseaux interrompu par ce martellement paradoxal d'une marche sur l'eau se reconstituait peu à peu... le bruit de l'eau, l'eau maitrisée, l'eau apaisée... La barre du temps sous la vidéo. La barre d’espace du clavier de l’ordinateur. Un appui interrompt la trame de l’histoire, du récit, « la trame de l’imaginaire et de l’insolite ». Les flèches gauche-droite du clavier permettent de déplacer cet arrêt sur image, vous êtes maître de l’ordre, du vertical, du « fil de chaîne de la rectitude et du normatif ». Vous pouvez vérifier le Wen du texte (*) (du récit, du film), ce croisement où l'intrigue (les fils de) se noue(nt). Vous pouvez vous placer à l'instant « [...] qui coupe cet ordre d'un extraordinaire le rendant inédit et captant l’intérêt ».

De droite à gauche, un mouvement suivi et souligné (accentué ?) par celui de la caméra et (en contre point ?) par la bande son. Le mouvement et le bruit (le chant ?) de l'eau maîtrisée, apaisée et redirigée, incitaient à tourner le regard (Shi shenme dongxi ?) vers la gauche (en arrière ?)... Le shi, la puissance de l'eau... le lecteur-spectateur de ce film ne pouvait avoir oublié... deux minutes auparavant...

Pensée et langage... un comportement, une maniére d'être... recouvrant la littérature et l'ensemble des arts... (*). La cinématographie, multi-médiatique, permettait aux auteurs et acteurs de conjuguer photographie et mouvement : la silhouette noire et trébuchante, entrevue ci-dessus se plongeant, se couchant, s'abandonnant à l’eau calme (à son pouvoir ?) était celle du « Maître d’armes ». A la mise en scène de sa jeunesse, de son courage, de sa volonté d'être – comme son père – un maître d'art martial, avait succédé celle de sa déchéance : dévoyé par l’obsession du combat et de la victoire, il avait porté un coup inutile et fatal à son adversaire, un maître respectable et valeureux et n'avait pas su protéger sa mère et sa fille des conséquences de son acte.

Cette image... ce regard...

La jeune femme était aveugle. La puissance et l’importance de ce personnage s’affirmaient, s’établissaient à chaque nouvelle séquence. Cette création était celle d’un « vis à vis », d’un pôle contraire à celui du « Maitre d’armes ». François Jullien nous avait initié à ces recherches et à ces expositions « en vis à vis ».

A l'évidence, les axes de prise de vue et les mouvements de caméra permettaient de renouveler ces effets... évidence elle-même contradictoire, chaque niveau s’établissant comme degré supplémentaire de complexité, comme nouvelle mise en miroir du précédent (*)...

Philosophie première : Le titre du premier chapitre « L’enchantement du virtuel » était magnifique et prometteur. Un sous-titre « Abstraction et potentiel » et :

« Aristote avait-il soupçonné la violence de la frontière qu’il avait établie entre les natures physiques et les natures mathématiques ? Il se complaît, en tout cas, à les opposer point par point : les natures physiques sont vouées à la mobilité et soumises aux causes finales, mais jouissent d’une existence séparée ; les natures mathématiques, immobiles et nécessaires, sont séparables seulement par la pensée, et notre esprit doit leur prêter une existence. »

L’auteur... Gilles Chatelet, le titre « Les enjeux du mobile », sous-titre « Mathématique, physique, philosophie »... En préalable, un texte de Jean-Toussaint Desanti, trois pages lumineuses : « La libération du geste et le parti pris du visible ». Cette première phrase :

« Faire vivre ce qu’on aime : c’est peut-être bien là le bonheur [...] »

Sous ce même titre « L’enchantement du virtuel », fut publié en 2010 un ensemble de textes philosophiques (inédits ou devenus introuvables), présentés en quatrième de couverture :

« [...] Penseur de l’individuation des libertés humaines, mais aussi théoricien du virtuel et du diagramme, Gilles Châtelet montre l’articulation entre algèbre et géométrie, entre mathématique et réalité physique, entre les opérations d’un être fini et l’automanifestation de la nature. [...] »

Pied plein/pied vide... Nous pouvions, à partir de ces nouveaux appuis, repartir à l’aventure... Ce film, ces images étaient une surprise et une interrogation. Nous y retrouvions l’imagerie, la fraicheur « naïve » des illustrations des « petits livres » (*) :

« A » comme homme, « H » comme hauteur :

La libération du geste, le parti pris du visible, la « chose même » : Avec Jean-Toussaint Desanti, avec « La libération du geste » et « le parti pris du visible » nous retrouvions la « chose »...

« C’est en cela que me semble consister, en sa racine, l’exigence de Gilles Châtelet : casser les jeux tout faits ; pour surprendre le surgissement de la chose même, que ces jeux ont concernée mais qu’ils ont fini par masquer dans leur accumulation bien réglée et tellement satisfaisante. La « chose même ». Cette expression demande examen. Si paradoxal que cela paraisse, il nous faut la débarrasser de toute présupposition « chosiste ».

... et le Shi shenme dongxi :

« Habituellement, « chose » désigne ce qui se tient là, bien déterminé, dans une inertie ferme et minérale. On peut le montrer du doigt ; et il demeure toujours en attente de désignation, « objet » comme il est dit, séparable et séparé. »

Aussitôt désignée, la « chose-objet » était abandonnée...

« Laissons ce sens usuel et pensons plutôt aux deux mots grecs que nous pouvons traduire par « chose » : chrèma et pragma, et essayons de les penser ensemble. Le premier désigne ce dont il est fait usage ; le second exige une action et y répond [...] ce qui nous fait souci et met en mouvement nos actes. Ainsi la mer pour pour qui y nage, l'air pour qui respire, la terre pour qui y pose les pieds. D'une certaine façon, la chose est toujours habitée par qui s'occupe d'elle. [...] »

chrèma : ce dont il est fait usage...

pragma : ce qui nous fait souci et met en mouvement nos actes...

En quoi et pourquoi ce film nous semblait-il « transfigurer » nos cadres de pensée habituels ? La réponse se « lisait » ci-dessus par d’infimes détails, de « petits » gestes, de petits ajustements-corrections de gestes habituels, ceux qui permettaient à la jeune aveugle de « s’adapter » aux « choses-mêmes » : préparer (assurer) le dispositif (transvaser un liquide bouillant), régler l’amplitude de ses pas sur les [la mémoire des] irrégularités des marches de l’escalier, puis prévoir (et vérifier)... la porte à franchir (à-venir...).

« A » comme homme, « H » comme hauteur, « E » comme échelle : Parmi les possibilités de considérer « d’une manière chinoise » la langue française François Cheng avouait :

« [...] que la graphie de certaines lettres ne [lui était] pas indifférente : A, homme ; E, échelle ; H, hauteur ; M, maison ; O, œil ; S, serpent ; T, toit ; V, vallée ; Z, zébrure , etc. »

L'eau, la vie...

L'eau – la vie. L’eau... deux gouttes d’eau, deux gouttes de pluie, l’une sous l’autre, se formant l’une après l’autre... deux points pour le calligraphe (amorce à pointe visible, terminaison à pointe cachée). La vie... l'amorce (pointe visible, puis cachée) et la terminaison (pointe relevée « énergique »), mimant, nous semblait-il, l'implantation puis l'émergence de la vie, celle de « la jeune pousse de céréale (*) ». L'eau, le cycle de l'eau, l'eau/la vie, l'eau comme force, l'eau/la terre, l'eau et son potentiel de vie (*) : le shi...

Entre « la jeune pousse de céréale » et l’arbre, sa solidité, son « impassibilité » (*) : le temps...

Le temps... le temps des apprentissages, de l'élève au maître...

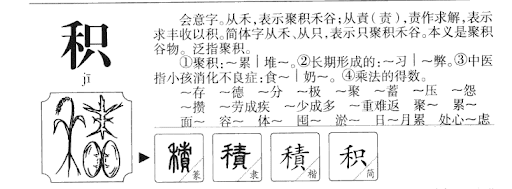

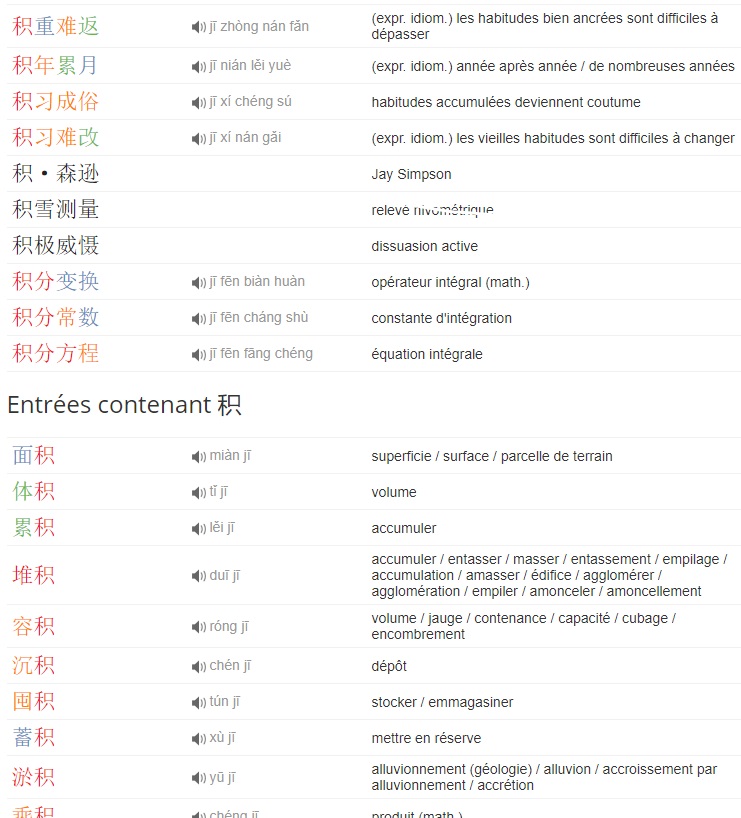

« 禾 » la jeune pousse de céréale... « 口 » la (les) « bouche(s) à nourrir »... « 八 » le produit, la récolte, la céréale séparée, arrachée à la terre (à stocker, à garder, à conserver, en réserve)...

Le temps... le temps du produit... accumuler, amasser...

Le temps... le temps producteur...

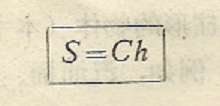

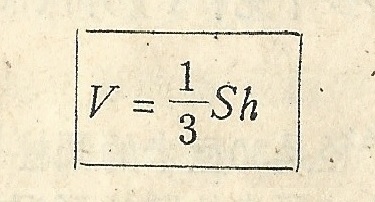

Post-scriptum : Ma surprise, ma première interrogation à l’ouverture (*) du petit livre…

… s’était transformée en soupçon (*) à l’apparition de la formule…

L’italique des lettres latines, la verticalité de l’écriture fractionnaire… les idéogrammes chinois me semblaient alors bien étranges mais pour moi comme pour tout lecteur chinois, ils se distinguaient bien évidemment des chiffres arabes et des lettres latines. Je savais que le langage mathématique séparait difficilement les deux niveaux linguistiques qu’il utilisait (*). En 1950, les « lettrés » chinois en charge de la réforme n'avaient (peut-être) pas résisté à la tentation : les signes, chiffres et lettres latines étrangers seraient réservés au langage mathématique et laisseraient ainsi aux caractères et au langage usuels chinois sa liberté habituelle face à sa noble charge de compréhension et de mémorisation.

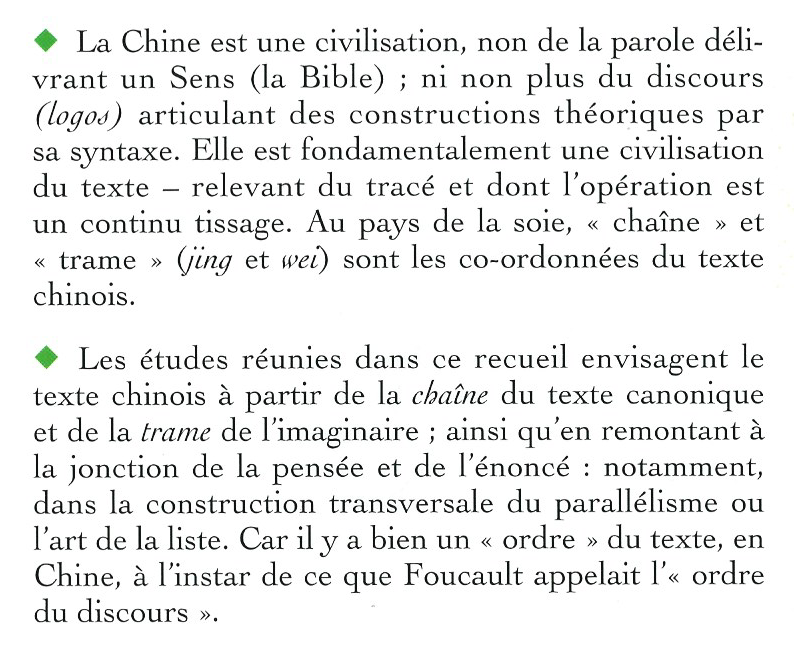

Cette simple phrase : « Le vent se lève, les herbes s’inclinent… » (*). Le vent et la valeur allusive (*). En Janvier 2003 paraissaient « La grande image n’a pas de forme (*) » (première édition) et « La valeur allusive » (réédition en fac-similé de l’édition 1985) : éditions « parallèles » ? éditions « croisées » ?... La réponse était en cours de rédaction : « La Chaîne et la trame » paraitrait en Mars 2004. En quatrième de couverture :

Le petit carré vert, dressé sur une de ses pointes… la chaîne verticale, la trame horizontale… les co-ordonnées du texte... les indices ne manquaient pas : le vent, celui de Zao Wou-Ki, celui de François Jullien (*) et, à présent, celui du Maitre d’armes, dressés, redressés par le geste, par la volonté humaine emportaient soupçons et hésitation.

Le vent, le temps...

« A » comme Homme... le temps… le vent comme charnière… donner « forme » au temps...

« […] la Voie […] »

Donner « forme » au temps... lui donner un « sens »... (*)

« […] depuis les racines vers la forme du plus grand épanouissement […] »

La terre, sa surface, le champ terrestre,

déroulé, déployé, mesuré, travaillé ... par la force, la volonté, l'intelligence humaine (*).

... le produit...

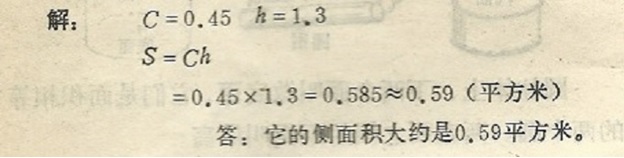

Pouvait-on, devait-on remarquer que, dans le petit livre, le signe « × » n’était utilisé que pour la multiplication des nombres, ce qui permettait de différentier cette pratique « opératoire », de celle opérée sur les grandeurs. Pouvait-on ou devrait-on « parler » de produit de grandeurs ?